Das verwünschte Himmelsgeschenk

Vom wirklichen Jesus – arm, verfolgt und missverstanden – wollte man damals und will man heute nicht viel wissen

Gott war nicht auf der Höhe seiner Zeit. In den Jahrzehnten vor der Zeitenwende boomte im römisch besetzten Palästina die Wirtschaft. Herodes ließ Festungen wie Masada und Caesarea bauen; der Tempel in Jerusalem wurde neu errichtet. Auch die Bürger profitierten vom ökonomischen Aufschwung: Die Urgroßeltern des kleinen Jesus besaßen nahe des Sees Genezareth ein städtisches Haus, ein Landgut und mehrere Grundstücke. Seine Mutter Maria musste keinen Hunger leiden; reich bestickt waren die Teppiche, Windeln und Tücher, die sie mit zahlreichen Bediensteten in Vorbereitung auf die Geburt fertigte. Auch Joseph hatte sich hoch gearbeitet. Der gelernte Zimmermann besaß eine eigene Werkstatt, und das Paar wohnte ohne Not im eigenen Haus in Nazareth.

Eine Erfolgsgeschichte also, so recht zur Nachahmung geeignet und wie zur Propagierung des Aufschwungs aus eigener Kraft geschaffen. Wer sein Geschick nur mutig in die Hände nahm, so hätte die Botschaft lauten können, der muss nicht bangen, der schafft es. Nur aus einer solchen Familie konnte und würde der Erlöser kommen, der jenen den Weg weist, die verzagt sind und allzu sehr zögern, sich um sich selbst zu kümmern und nicht alles Heil von oben zu erwarten.

Was aber tat Gott? Er schränkte die Freiheit unserer leistungsbereiten und aufstrebenden Musterfamilie ein, warf ihr faktisch Knüppel zwischen die Beine. Ziehet nach Bethlehem, verlangte der Herr. Dorthin, wo die Römer in Josephs früherem Haus eine Behörde eingerichtet hatten, so dass er kein Obdach fand und nach langer Suche mit seiner hochschwangeren Frau in einer Höhle hinter zugigem Stall kampieren musste. Nehmt keine prächtig bestickten Decken mit, sondern nur weniges und ärmliches Gerät, befahl er weiter. Und lediglich zwei Esel zum Transport. Und so brachte Maria nach beschwerlichem Wege Jesus zur Welt, »wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge«, wie Lukas berichtete. Bald darauf mussten die drei fliehen, denn Herodes erklärte den Säugling zur Gefahr für die römische Herrschaft und löschte, als er seiner nicht habhaft werden konnte, das Leben aller Neugeborenen in Bethlehem und Umgebung aus.

Mit einer solchen Heilandsgeburt weiß seither weder die Amtskirche noch gar die weltliche Macht viel anzufangen. Selbst Maria, so deutete es Bertolt Brecht, wollte den winterlichen Albtraum schnell hinter sich lassen:

»Die Nacht ihrer ersten Geburt war

kalt gewesen. In späteren Jahren aber

Vergaß sie gänzlich

Den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen

Und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu.

Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham

Nicht allein zu sein

Die den Armen eigen ist.

Hauptsächlich deshalb

Ward es in späteren Jahren zum Fest bei dem

Alles dabei war.

Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte.

Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte.

Der Wind, der sehr kalt war

Wurde zum Engelsgesang.

Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur

Der Stern, der hineinsah …«

Über der Grotte von Bethlehem, wo das Wunder geschehen sein soll, musste eine Kirche gebaut werden – und später eine neue, größere. Mit einem prunkvollen Altar dort, wo vielleicht einst der Stall war, denn neben ihm geht es hinunter in die Höhle mit einem großen silbernen Stern statt der ärmlichen Krippe. Die Hirten wurden schnell zu Statisten; drei heilige Könige mit ihren Gaben aus dem Morgenlande boten viel bessere Möglichkeiten, das düstere Winterbild zu erhellen, die karge Landschaft erblühen zu lassen. Die Dichterin Marie Luise Kaschnitz brachte auf den Punkt, was heute von der Weihnachtsbotschaft besonders gern verkündet wird:

»Drei Automobile

Ein Mercedes, ein Bentley, eine Isetta hielt an.

Drei Herren stiegen aus, drei Frauen, schöner als Engel,

Fragten, wo sind wir, spielten mit den Lämmern.

Spenden Sie etwas, sagten die Feldhüter.

Da gaben sie ihnen

Ein Parfüm von Dior, einen Pelz, einen Scheck

auf die Bank von England.

Sie blieben stehen und sahen zu den Sternen auf.

Glänzte nicht einer besonders? Ein Rauhreif fiel,

Die kleine Stimme in der Hütte schwieg.

Ein Mercedes, ein Bentley, eine Isetta fuhren an

Und summten wie Libellen …«

So füllen bunter Blätter die Briefkästen, ganzseitige Anzeigen die Zeitungen, schreiende Angebote die glitzernden Warenhausfassaden. Sie lassen die biblische Elendsszenerie verschwinden – hinter einem »Feuerwerk festlichen Outfits«, wie es die Modeshops offerieren: »Peek und Cloppenburg empfiehlt Klassisches zum Fest: für SIE zum Beispiel ein langes bordeauxfarbenes Abendkleid, während ER im dunklen Anzug auftritt.« Dazu die exklusiven Düfte: »Für die Dame – Flowerbomb von Viktor und Rolf. Das ist die Duftempfehlung für den Winter.« Die Supermärkte preisen Schmackhaftes an: »Verwöhnen Sie sich mit festlichen Gaumenfreuden.« Und der Weihnachtsmann im Berliner Konsumtempel Eastgate sichtet die Wunschzettel der Kinder: »Der Tom möchte ein Fahrrad, die Jeanette eine Gitarre, Harry ein Buch …« Da verwundert es fast, dass immer noch zwei von fünf Kindern wissen, dass Weihnachten mehr ist als die Ankunft eines rotkapuzigen Rauscheba rts mit einem prall gefüllten Geschenkesack.

rts mit einem prall gefüllten Geschenkesack.

Und doch ist das wirkliche, das armselige Himmelsgeschenk nicht vergessen zu machen, dem steht die harte Realität nicht weniger Menschen entgegen. So drang sie 1894 gar in eins der schwülstigsten Weihnachtslieder ein:

»Stille Nacht, traurige Nacht,

rings umher Lichterpracht!

In der Hütte nur Elend und Not,

kalt und öde, kein Licht und kein Brot,

schläft die Armut auf Stroh.«

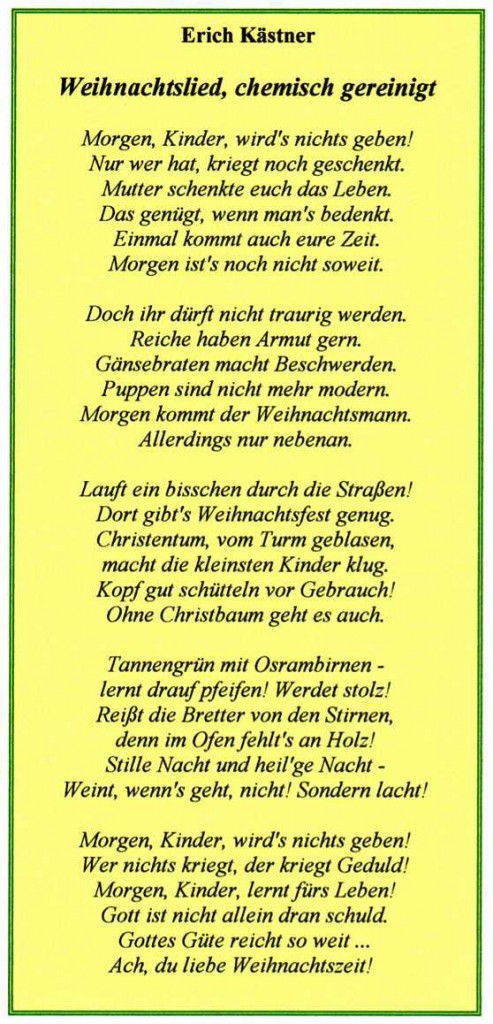

Jahrzehnte danach dichtete Erich Kästner ein anderes bekanntes Weihnachtslied sarkastisch um (siehe Faksimile), und selbst als Armut später weniger drastisch und sichtbar war, blieb doch der Drang, hinter der »frohen Botschaft« des Weihnachtsabends die eigene deprimierende Lage nicht verschwinden zu lassen – und sei es durch einen Spottvers:

»Stille Nacht, heilige Nacht.

Weihnachtsgeld wird gebracht

durch Herrn Ruprecht vom Lo-hohnbüro.

Schweigend geht die Belegschaft aufs Klo,

zählend die Krümel vom Herrn.«

Manche wollten aber auch mehr. Sie nahmen die Heilsverheißung ganz wörtlich und als Handlungsanleitung, machten die Weihnachtsweise so trotzig wie martialisch zum Kampflied:

»Stille Nacht, traurige Nacht,

Arbeitsvolk, aufgewacht!

Kämpfe mutig mit heiliger Pflicht,

bis die Weihnacht der Menschheit anbricht,

bis die Freiheit ist da.«

Man mag heute lächeln über solche Utopie, über den – schon beinahe himmlischen – Glauben an erkämpfbare Gerechtigkeit. Aber jene, die einst so dachten, wie die, die auch jetzt die Hoffnung auf »die Erlösung von dem Übel« – ob mit oder ohne das Christuskind – nicht aufgeben wollen, sie sind allemal näher am Geschehen in der ärmlichen Krippe von Bethlehem als alle Weihnachts-Wunderwelten rings um uns.

Eine gekürzte Fassung dieses Beitrags erschien am 17. Dezember 2005 in »Neues Deutschland«.

Siehe auch:

Michael Hüther: Weihnachten ist kein Tauschhandel (Neues Deutschland vom 22.12.2006)

Hartmut Friedrich: Die Kaufrauschorgie grenzt viele Menschen aus (Neues Deutschland vom 22.12.2006)

One Reply to “Prekäre Weihnachten”