(rhe) Jetzt gelesen, nach Jahren wieder gelesen. Von einem und über einen „Dichter und Dialektiker“ aus Halle/Saale, der auch nach der „Konterrevolution“ sich und damit seiner politischen Gesinnung treu bleibt / Ein neues Buch, das Neue Deutschland, ein neues Event: Notizen, Randnotizen, Hintergründe, Zusammenhänge.

Der Club des einstigen SED-Zentralorgans, diesmal Seminarraum 1, ist mit weit über 100 ND-Lesern, Literaturfreunden und Neutsch-Sympathi-santen gut gefüllt. Einer der „Spurensucher“ meldet sich in der Diskussion: ob er – der Autor Neutsch – einen Zusammenhang sähe zwischen dem Verbot des Filmes „Spur der Steine“ (von Frank Beyer mit Manfred Krug als Brigadier Balla in der Hauptrolle 1966 gedreht, in Berlin und anderswo uraufgeführt, in Halle eine Woche gespielt) und dem Untergang der DDR.

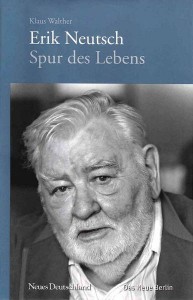

Diese Frage hat es in sich. Wie auch die über 30 Romane, Erzählungen, Essays, Gedichtbände, Drehbücher und ihr Autor selbst es in sich haben. Das vor einem Jahr in der Reihe Neues Deutschland/Das Neue Berlin als siebter Band erschienene Buch von Klaus Walther „Erik Neutsch – Spur des Lebens“ gibt dazu prononciert Auskunft. Es ist, wie Eulenspiegel-Verlagschef Matthias Oehme mitteilt, in der einer längeren Funkstille folgenden andert-halbjährigen Wiederbegegnung zwischen dem Fragesteller, einst langjährig Lektor im Mitteldeutschen Verlag Halle, und dem Romancier nach Absprache und per Postverkehr entstanden. Auf Anregung übrigens von Klaus Höpcke.

Der „Vermittler“ kann als ein Mann gelten, von dem hier auch die Rede sein sollte. Beruf Journalist, SED-und FDJ-Funktionär in Leipzig, ND-Feuilleton-chef mit starker Neigung zum Notwendigen, „DDR-Bücherminister“ mit Gespür fürs Machbare. Nicht unumstritten seine steile Karriere, bis in die Wendezeit hinein. Aber auch danach ist er, wie Neutsch, seiner Überzeugung treu geblieben. Wovon nicht nur das 2008 erschienene Buch „Über linke Heimatliebe“ Auskunft gibt.

Der auf das Verhältnis von Geist, Macht und Ohnmacht zielenden brisante Frage ist eine Lesung der besonderen Art vorausgegan-gen. In welcher Vermittler Klaus Höpcke, quasi in Vertretung des im Erzgebirge ansässigen, wegen Knieproblem und Winterchaos verhinderten Klaus Walther das Kursive liest und Erik Neutsch – in einer Mischung von Buchtext und Kommentar – gut durchdachte, aber auch spontane Antwort gibt.

Der Vollständigkeit halber sei hier angemerkt, dass wiederum vor der Frage und wiederum vor dem literarisch-politischen ND-Event ein Beitrag von Irmtraud Gutschke stand. „Realität – nicht mit Teelöffeln“, veröffentlicht in ihrem Blatt, der „Sozialistischen Tageszeitung“, am 16. November 2010.

Dem Text mangelt es vielleicht an jener politischen Schärfe und kommuni-stischen Konsequenz, die Neutschs herausforderndes Werk und auch sein Auftritt an diesem Abend auszeichnen. Die angemessen umfangreiche, tiefgründige, vorsichtig-freundliche Würdigung von Buchdialog und Schrift-steller, die Brisantes nicht auslässt, gibt gut nachvollziehbar wieder, wie der 1931 in Schönebeck Geborene den Weg vom ehrgeizigen, ungebildeten Plebejer, zum erfolgreichen Journalist beim SED-Bezirksorgang „Freiheit“ und vielfach preisgekrönten Autor ging.

Ein Dichter und Dialektiker sieht sich gestellt in eine Zeit großen gesell-schaftlichen Umbruchs, sie wurde die seine und ist es bis heute geblieben. Wenngleich die Verhältnisse nun nicht mehr die alten und nicht mehr die seinen sind. Nach den Schicksalsjahren 1989/90. Denn diese brisante Zeit bezeichnet er weder als Beitritt, noch als Anschluss, schon gar nicht als Wende. Er „benennt den Zusammenbruch, als das Ding, was es ist, als Kon-terrevolution, unter der Prämisse, den Osten wieder im Westen stattfinden zu lassen.“

Brechts Ebenen:

Der verbotene Gatt

Neutschs Spur war, rückblickend, ein hart gepflasterter Weg. Der ihn verdient weit nach oben führte – unter den Autorenkollegen, zu den Lesern, ins Verbandspräsidium, zur Akademie der Künste, auch zu Recherchen ins Ausland – Richtung Osten, Richtung Westen. Ein Weg, der Enttäuschung und Zerwürfnis mit sich brachte, war es auch. Irrung und Wirrung, im Privaten wie im Politischen, sind nicht ausgeblieben.

So zeigt sich Neutsch, das literarische Schwergewicht, im Buch kritisch gegen Kritiker, Fragesteller, Kontrahenten, natürlich gegen den Klassen-feind, überraschend aber auch gegen sich selbst. Ähnlich seine Haltung leibhaftig am Abend im ND. Immer freilich ganz in einem Einverständnis mit seiner Person. Über die Christian Eger in der Mitteldeutschen Zeitung (mz-web.de) – ihm „Selbstverliebtheit“ und „Rechthaberei“ unterstellend -schreibt, dass „in politischer Hinsicht der Revolte-Rhetoriker Neutsch stets mehr ein Romantiker als ein Pragmatiker, ein Sentimentaler sowieso“ gewesen sei.

Hin und wieder kollidierte Neutschs Selbstverständnis zu DDR-Zeiten mit dem Einverständnis anderer Personen und Instanzen. Auch solchen von einiger Wichtigkeit. Dem Schriftstellerverband und dem Kulturministerium, beispielsweise. Oder mit beiden gleichzeitig. Dazu später auch mit Literatur-nobelpreisträger Heinrich Böll. Und mit allen zusammen in selbiger Angelegenheit. Ihr Name sei „Auf der Suche nach Gatt“.

Es ist die Geschichte eines Bergmanns, der aufsteigt mit dem Aufstieg seiner Klasse. Der Macht ausübt, hart gegen sich und andere, der Liebe findet und verliert. Der nicht weiß, wie schwer der Kampf um Emanzipation wirklich ist. Ein Mann, dessen Stärken zugleich seine Schwächen sind. Einer, der sich selbst verliert, weil es ihm an Wissen fehlt, das Kommende zu erkennen. „Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns; vor uns liegen die Mühen der Ebenen“ -diesen bildhaften Gedanken von Brecht hat Neutsch seiner in über 30 Auf-lagen rund 500 000 Mal gedruckten „Spur der Steine“ vorangestellt. Er könnte wohl für jedes seiner Bücher das Leitmotiv sein.

Vielleicht weil Gatt es so schwer hatte mit sich und seiner Selbsterkenntnis, mit seinen Frauen und ihrer Selbstbestimmung, vor allem aber mit seiner Klasse und ihren Funktionären stand das Buch mehrere Jahre auf einer Verbotsliste. Es war die Zensur, die es nach damaliger offizieller Verlaut-barung nicht gab. Der Roman erschien dann doch. Im Jahre 1973, mit Zeichnungen seines Hallenser Freundes Willi Sitte.

„Und zwar in der Fassung, wie sie bereits seit 1968 vorlag, ohne Änderung aus oppor-tunistischen Gründen, wie mir manch einer bis heute noch unter-schieben will“. So Neutsch, selbstbewußt und angriffslustig, im Spurensuche-Buch. Ein komplizierter Vor-gang. Geradezu typisch für die kleinere östliche Republik mit ihrem vorgegebenen wie selbst gestellten offiziellen, aber mehr-deutigen Anspruch „realer Sozialismus“. Hinter dem sich auch – fast unsichtbar für den Mann aus dem Volke – jener Unfehlbar-keitswahn der führenden Genossen verbirgt, als e i n e r der Gründe für das Scheitern einer tragfähigen Idee. Neutsch hat es gewußt. Und er kritisiert diesen „von gewissen Funktionären“ verwendeten Begriff. Meint, „stattdessen sollte man wieder den idealen Sozialismus auf die Fahnen schreiben, dessentwegen ich in die Partei eintrat.“

Neutsch-Lötzsch-Münkler

Vor dem Hintergrund dieser Frage nach dem Verhältnis von Realität und Ideal dürfte der notwendige, laut ND-Chefredakteur Jürgen Reents „aber nicht zu Ende gedachte“ Beitrag von LINKE-Chefin Gesine Lötzsch, Anfang Januar in der jungen Welt veröffentlicht, heute auch für Neutsch ein Signal sein. Der Text löst weniger seiner unbestreitbaren Logik vom demokrati-schen Sozialismus, mehr dem Kommunismus-Einstieg folgend, geradezu Pawlowsche Reflexe aus. Das politische Spektrum von pechschwarz bis rosarot äußert sich kontrovers, partiell irrational, auch hysterisch. Immer aber aufhellend. Eine Debatte findet statt, an der sich Erik Neutsch, ohne es zu ahnen, mit seinem neuen Buch schon beteiligt, ehe diese überhaupt mit Lötzsch-Verkündigung in Gang gesetzt wird.

Auch ein anderer beteiligt sich. Einer, der sich als Politikwissenschaftler in diesem Land einen Namen mit Standardwerken wie „Machiavelli“ (1982), „Gewalt und Ordnung“ (1993), „Die neuen Kriege“ (2002) und „Imperien“ (2005) gemacht hat, lehrt an der Berliner Humboldt-Universität. Herfried Münkler leistet im Wintersemester vor Studenten und Gasthörern rückblickend mit der Vorlesung „Utopien und Antiutopien. Politische Zukunftserwartungen in literarischer Gestalt“ im Hörsaal 2097 genauso ungewollt wie Neutsch im Buch, aber auf andere, subtilere Art einen flankierenden Beitrag zu dieser Mischung aus linker Kunde von Selbstbe-hauptung wie tönernem rechtem Scherbengericht.

Er rollt einen bunten Teppich aus, geknüpft aus Visionen und Konzeptideen. Von Platon, Vergil, Thomas Morus, Campanella, auch von Hegel, Adorno, Max Weber, von Samjatin, Huxley, Orwell und Callenbach. Kant, Nietzsche, Marx und Engels stehen in Rede. Kautsky, Bernstein, Luxemburg und deren philosophische Auseinandersetzung in der Sozialdemokratie finden Erwäh-nung. Berührt wird das „problematische Verhältnis von Führern und Geführten“. In diesem Kontext heißt es zur Geschichte der DDR bei Münkler: „Es gab eine Ermüdung des Aufbaus.“

Noch erwähnt, weil zielführend, sei Saint Simon. Bei seiner Utopie ist Arbeitspflicht geboten, Müßiggang und Vererbung von Eigentum sind verboten, der Staat wird gefordert: jeder nach seinen Fähigkeiten und Leistungen. Zukunfts-Überlegungen kommen zur Sprache. Es fällt der Satz: „Jedem nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen“. Münkler: „Das alles hätte Frau Lötzsch ins Auge fassen können, wenn sie sich über die Wege zum Kommunismus äußert…Beziehungsweise, was in den Kommentaren dazu zu lesen ist.“

Das Fazit seiner Vorlesung, deren Ideengehalt auch in linker Program-matik beachtet zu werden verdient, zielt auf die Frage „Wie sollen wir, wie wollen wir leben?“ Sein Appell, an die Zu-hörer in Hörsaal 2097, aber auch an den Kreis selbsternannter Apostel in Sachen Kommunismus und ihrer engstirnigen Ignoranten: Um einer Antwort näher zu kommen, möge man weniger allgemeines Wissen ansammeln, besser ein fundiertes Urteil entwickeln – das vor der Geschichte dauerhaft Bestand hat.

„Claus und Claudia“:

Menetekel des Untergang ?

Zurück zum ND. Und zur eingangs gestellten Frage vom Zusammenhang zwischen Film-Verbot und DDR-Untergang. Kunst und ihre Wirkung werde oft überschätzt, sagt nachdenklich Neutsch. Es hätte aber auch Misstrauen gegenüber dem Volk, den einstigen „Habenichtsen“, gegeben. Zu denen der Autor sich, wie in „Spur des Lebens“ nachzulesen, mit dem Stolz des Plebejers von Anfang an zählt. Bestimmte Führungskräfte hätten den Marxismus nicht ernst genommen. Und im Übrigen: Dazu habe Marx im Brumaire doch das Notwendige gesagt.

Im letzten Jahr der DDR erscheint mit „Claus und Claudia“ eine literarische Arbeit, deren Handlung und Personen (ausgenommen jene in Nikaragua) frei erfunden sind, die Fakten jederzeit belegbar, ihre Deutung aber allein Sache des Autors, so der Abspann. Darin geht es – ermittelt nach neueren Dokumenten – um das Schicksal einer zukünftigen Hebamme. Die 22jährige geschiedene Mutter eines dreijährigen Sohnes, Tochter eines UNESCO-Diplomaten, SED-Mitglied mit kommunistischen Idealen, sieht sich in ihrer Persönlichkeitsentfaltung stark gehindert. Konfrontiert mit gesellschaft-licher Unmoral und Bürokratie, mit Engstirnigkeit und Diskriminierung, mit Schönfärberei, Missachtung, Verleumdung und Misstrauen. Sie sieht sich von den Menschen in ihrer Umgebung existentiell bedroht.Ihr Vater, der mit der Auseinandersetzung um seine Tochter seinen Job in Paris verliert, verhindert die Einweisung in ein Heim. Schluss dieser bitteren Erzählung: „Und so schien Claudia dahinzudämmern. Und ob sie je wieder genesen würde – man wusste es nicht“. Eine prophetische Vermutung – Menetekel für das Ende eines so unvermeidbaren wie unvollkommenen Gesellschaftsversuches DDR?

Der Romancier Neutsch allerdings hat seinen von Aufbruchsgeist, künstlerischer Gestaltungskraft und dauerhafter Wirkung geprägten litera-rischen Beitrag zur historischen Berechtigung eines untergegangenen Landes (noch) nicht in Gänze geleistet. In ihm steckt das schon im Jahre 1974 begonnene, dem sozialistischen Realismus verpflichtete, unabgeschlossene Hauptwerk. Eine Arbeit von menschlich-sittlicher Dimension. Indiz für das Gespür des Autors, Notwendiges und Machbares in einer noch unvollkommenen Gesellschaft mit ausgleichender Balance in eine haltbare Beziehung zu setzen. Und auf diese Weise ein Gesellschaftspanorama von epischer Breite zu entfalten.

„Der Friede im Osten“:

Lebenswerk mit Zukunft

Im Frühsommer 1988 schreibt Günter Höhne dazu im Feuilleton einer miliärischen Wochenzeitung: „Jedes einzelne bisher erschienene Buch des auf insgesamt sechs Bände konzipierten Zyklus `Der Friede im Osten` bekam vom Autor einen programmatisch-bildhaften Titel, dem immer zugleich ein tiefer, übertragener Sinn zu Grund liegt: `Am Fluß`, `Frühling mit Gewalt`, `Wenn Feuer verlöschen`. Das nun erschienene vierte Buch ist `Nahe der Grenze` überschrieben. Es spielt in der NVA im Jahre 1968, die August-Ereignisse im Nachbarland bilden den Hintergrund.“ Der Rezensent urteilt, dass nicht alle bisher erschienenen „Friedens-Bücher“ von gleicher künst-lerischer Qualität seien. Sein Fazit: „Bleibt zu hoffen, dass der Autor im kommenden fünften und vorletzten Buch wieder zu sich findet, so über-zeugend und hinreißend wie im vorangegangenen dritten“.

Ob dieser Wunsch so in Erfüllung gehen wird, steht gegenwärtig noch in den literarischen Sternen über Halle an der Saale. Aber: Es wird weiter geschrieben. Neutsch dazu in “Spur des Lebens“: „Also Fünftes Buch. `Plebejers Unzeit oder Spiel zu dritt`. Die Handlung verläuft in den siebziger Jahren. Im Mittelpunkt stehen Achim und Ulrike, in der Gefährdung oder Bewährung ihrer Ehe. Den Hauptplatz nenne ich die Kunstindustrie, konkret die DEFA in Babelsberg und Berlin…“

Klaus Walthers allerletzte Buch-Frage: „Jeder Autor hat Pläne, es gibt ja keine Pensionierung als Schriftsteller. Was möchtest Du gern noch schreiben?“ Neutschs Antwort: „Nach dem Fünften Buch von `Friede im Osten` das Sechste: `Jahre der ruhigen Sonne`“. Über den Inhalt sind (noch) keine Einzelheiten bekannt. Nur soviel seht fest: die Handlung von epischer Breite spielt in der, literarisch weiterhin existierenden, DDR.

„Achtzehnter Brumaire“:

Die unvollendete Revolution

In einem Lande also, das beim Erscheinen dieses dann wohl endgültig letzten Bandes des „Friede im Osten“ – Zyklus schon ein paar Jahrzehnte von der deutschen Landkarte verschwunden sein wird. Das nicht mehr existiert aus Gründen, die in der von Frankreich und Russland maßgeblich geprägten europäischen Revolutionsgeschichte doch auch schon angelegt sind.

Ein politisches Wetterleuchten zieht über die Jahrhunderte. Antoine de Saint-Just, Anhänger von Robespierre, erklärt 1792 vor dem National- konvent: „Diejenigen, die Revolutionen nur halb durchführen, haben lediglich ihr Grab geschaufelt“. Später warnt Lenin vor der gleichen Gefahr. Auf dem 7. Parteitag der Kommunistischen Partei Russlands im März 1918: „Den Sozialismus aber kann nicht eine Minderheit – die Partei – einführen. Einführen können ihn Dutzende von Millionen, wenn sie es lernen, das selbst zu tun.

Nach Saint-Just und vor Lenin äußert sich Marx. Im „Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte“, erstmals gedruckt 1852, stellt er (s)eine Forderung auf. Moderne sozialistische Gesellschaftssysteme sind ihr bis heute auf Dauer nicht gewachsen:

„Proletarische Revolutionen dagegen, wie die des neunzehnten Jahrhunderts, kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von neuem anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er seine Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets von neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht, und die Verhältnisse selbst rufen:

Hic Rhodus, hic salta!

Hier ist die Rose, hier tanze!“

Dieses von Marx glänzend beschworene Revolutionsdilemma eines über-holten Jahrhunderts wurde offensichtlich auch für Neutsch mit den Jahren ein Faktor von historischem Gewicht. Aus einer „vielleicht nur erst diffusen Ahnung“ entstand bei ihm Mitte der achtziger Jahre Gewissheit: „Die sozia-listische Revolution…war auf der Hälfte ihres Weges stecken geblieben. Sie hatte bestenfalls die Kader der Partei erreicht, nicht aber das Volk.“ Trotzdem, oder gerade deshalb sieht Erik Neutsch sich mit seinem im Wortsinn merk-würdigen Geschichtsverständnis bis heute als „Kind einer DDR“, die „man nur hätte in Ruhe lassen sollen und nicht ständig vom Globus hätte ausradieren und aus der Geschichte streichen wollen…ich bin mir sicher, wir hätten uns peu a` peu auch noch jede Menge anderer Freiheiten leisten können.“

Ein frommer Wunsch? Die Geschichte, in der das Volk der DDR für einen kurzen Moment seine – zentrale! – Rolle spielte, hat anders entschieden.

„Das Glück meines Lebens ist untrennbar, fast ein halben Jahr-hundert, damit ver-bunden“, so der Unbeirrbare, „die schöpferischsten Jahre in einer Gesell- schaft gelebt zu haben, die von Grund auf den humanistischen Idealen der Mensch-heit verpflichtet war“. Das ist Neutschs Bilanz. Als Schrift-steller und als Kommunist. Die Auseinandersetzung mit dem vielfach selbstverschuldeten Mangel „seiner“ Gesellschaft bestimmt wesentlich den revolutionären Geist eines umfangreichen Werkes. In dem er jenen ein Hohelied singt, die sich für den Versuch, zum ersten Mal in Deutschland etwas anders zu machen, „abgequält haben“. Dafür hat der Romancier aus Halle/Saale seine Spur gezogen. So viel steht fest: Sie wird im sozialistischen Teil der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts – deren Geschichte noch nicht gechrieben ist – Bestand haben.

Klaus Walther: Erik Neutsch – Spur des Lebens. Neues Deutschland/Das Neue Berlin. 240 Seiten, geb. 16.95 Euro

Fotos: ND/DNB (Archiv), Rudolf Hempel (1)

Gratuliere Euch, Dir Rudi, zu dem informativen Artikel, der einen guten Überblick und auch wertvolle Hintergrundinformationen liefert. Gert Lange

Mein Gott Neutsch …

Erik der Rote (okay, das war ein Anderer)

Da ist sie ja wieder – die gute alte Konterrevolution! Mit einem gewissen Gefühl in der Magengegend las ich den Beitrag des Meister(blog)singers rhe. Danach rieb ich mir die Augen. Ist es denn möglich, ist die „Konterrevolution“ 1989, liebe Genossinnen und Genossen, nicht vom Volk, sondern von einem höhren Wesen, von Gott, von Kaiser noch …, herbeigeführt worden? Nun kann rhe nichts für hinterlassene Spuren Neutschs. Rhe macht sich halt einen „Kopp“ und was für einen. Hat er es doch tatsächlich geschafft, dass ich den Neutsch lesen werde. Das wird ein steiniger Weg auf der Suche nach Neutsch. cowe

Ach ja, der Neutsch… Geradezu ein Paradebeispiel für das Versagen

der DDR-Intellektuellen. Die einen verliessen das Land, weil sie ja

ach so arg an ihrer Entfaltung gehindert wurden und die, welche

blieben, sahen dem Zerfall des Landes DDR mehr oder weniger

tatenlos zu und trauten sich erst aus der Deckung, als das Schicksal

des Landes bereits besiegelt war…